4.“复交南模式”还会扩增更多院校吗?

2024年复旦、上交、南大等10所高校采用“复交南”模式,成功报名强基的考生高考后均可直接参加初试,根据初试成绩确定参加复试名单。相当于“全员破格式入围”。

该模式是将校测环节前置至高考后、出分前的关键窗口期,为考生创造了独特的“双线博弈”机会。特别是那些处于清华、北大强基录取边缘的考生,在评估自身冲击顶尖学府存在风险时,可借助前置校测的优势,提前锁定复交等头部院校的优质录取席位,有效规避了传统选拔模式中的单一风险。

复交南模式院校情况:

①2022年复旦大学、上海交通大学、南京大学首次实施此种强基计划入围方式,因此被广泛的称为“复交南”模式;

②2023年中国科学技术大学、浙江大学、西安交通大学、同济大学、厦门大学5所院校跟进此种入围模式,高校进一步扩容;

③2024年北京航空航天大学、兰州大学跟进此种入围模式,共计10所高校采用此种强基入围模式。

2025年会有更多高校加入该模式吗?

大概率会的!

根据以上复交南模式的发展趋势预判,一方面,头部院校为持续巩固优质生源质量,需通过制度创新保持吸引力;另一方面,中游985高校或将积极效仿,以此策略吸引原本聚焦传统升学路径的高分段考生,进而引发强基选拔模式扩散潮。

5.破格审核趋严,竞赛生需“双线并进”

在清北开展破格审核后,2023年上交大、复旦、南大,2024年浙大也增加了破格生材料初审。

清北一如既往地对破格考生高考成绩、营期活动、综合素质等要求很高,除此之外,浙大、复旦、南大等高校2024年开设了基础学科冬令营,对应强基计划专业。名校综合评价团队大胆预测:在这些高校营期中表现突出的考生将在强基校测中占据一定优势。

另外,中科大破格生银牌需要参加笔试,也进一步说明了,在竞赛金银牌逐渐饱和的情况下,高校对破格生的选拔愈加严谨。

因此,破格生需重视高考成绩、综合素质“双线并进”。目标清北华五的考生更要积极参加冬令营、夏令营、金秋营等活动,而竞赛生则需平衡高考与竞赛,避免“一奖定终身”。

6.加权及“单科小破格”入围政策普及化

2024年,哈工大、南开、北理、华东师大、华南理工、大连理工等6所院校推行“高考加权成绩入围”政策,根据专业特点设定加权学科,显著提升数学、物理等基础学科的选拔权重。同期,强基计划新增“单科小破格”入围机制,北理、中山大等8所院校中的第一类考生中提出,针对高考数学、物理等核心科目成绩达到特定标准的考生,实施适度降标破格录取。

由此可见,越来越多的院校更加注重数学、物理等学科基础。目前仅14所院校施行相关政策,其中大部分院校并未交叠使用此政策,2025年预计更多院校将纳入该体系,形成数理能力导向的选拔网络,精准筛选具备学科潜力的考生。

2024年复旦、西安交大跟进中科大在强基计划初试阶段划定全国统一入围合格线,这一举动虽然有利于学校在全国范围内精准筛选顶尖生源,但却同步加剧了考生的竞争压力——特别是教育资源薄弱的考生,因缺乏竞赛培训体系及优质师资支撑,在全国竞争中面临显著劣势。

意向这三所高校的考生对于初试备考一定要格外重视。并且站在校方角度预测,该模式或许将在更多顶尖高校推行,进一步强化拔尖选拔。

8.校测自主权提升,面试聚焦科研潜质

近年来,强基计划校测环节逐渐成为高校选拔拔尖人才的核心战场。随着政策对高校招生自主权的进一步下放,校测的考核形式、内容权重和评价标准均呈现显著变化,尤其是面试环节对科研潜质的考察愈发深入。2024年共计15所院校强基招生采用仅面试模式。

2024年校测特点:

①划定面试合格线:部分高校明确设定面试合格线,未达标者将直接失去录取资格。例如,北京理工大学要求面试成绩达到满分的60%,中南大学则设定60分为合格标准。

②考核内容呈现多面性:多数理工科院校面试重点考察综合素质、创新思维、科研潜质、思辨精神及逻辑能力。部分高校提出特殊要求,如中国海洋大学在综合面试中纳入外语应用能力评估。

预计未来面试考核重点越来越重视学习科研能力、学科探究能力及学术志趣,考生需提前积累相关素材。

9.培养转段更灵活,交叉学科成主流

强基计划的“本研衔接”培养机制是核心优势之一,而转段政策的灵活性与交叉学科的融合程度直接决定了学生的长期发展空间。

加速培养,全新通道

2020年,北京大学率先推出了“3+X”强基培养方案,其中包括“火箭计划3+3”。多所高校纷纷跟进,如上海交通大学旭华班、同济大学 “2+1+X” 模式。

火箭计划3+3:本科3年+博士3年,6年完成本博连读。

旭华班学生可在3年本科后直接进入硕博连读阶段。

“2+1+X”模式:学生可根据个人发展需求灵活调整学习进度。

从这些案例可以看出,本研衔接培养模式不断创新,“3+X” 弹性学制得到广泛普及。需要留意的是,强基生在就读、进入加速培养模式以及转段过程中,通常要经过严格的选拔与考核。

比如,兰州大学通过 “补入考核” 优化强基生源,而动态退出机制则激励学生始终保持学术竞争力。此外,复旦大学试点以 “科研积分” 替代部分课程学分,以动态学分取代绩点,有效缓解了绩点内卷压力。未来,转段考核可能会更加侧重过程性评价。

同时,随着强基计划的持续优化与经验积累,未来部分高校极有可能将加速培养模式常态化,甚至为天赋卓越的学生开辟更为快捷的成长通道,这无疑令人充满期待。

转段专业选择宽口径化,跨学科转段政策放宽

在转段跨学科专业选择上多所高校展现出了极大的灵活性:

清华大学“未央书院”:允许数学强基生转段至集成电路、人工智能方向,为学生提供了更广阔的发展空间。

北京大学:哲学强基生可申请文化遗产保护、数字人文等新兴交叉学科,突破了文科传统专业的限制。

复旦大学:数学科学学院的学生既能够申请本学科专业,也可申请高端芯片和国家安全等关键领域,以及国家人才紧缺的人文社会科学领域相关专业,充分体现了学科交叉的多元性。

总体而言,预计未来强基计划在交叉学科与可选专业方向的转段通道将进一步拓宽,学生有望申请不同领域的专业,甚至可能出现新增的前沿领域,学科交叉范围将不断扩大。

转段率分析

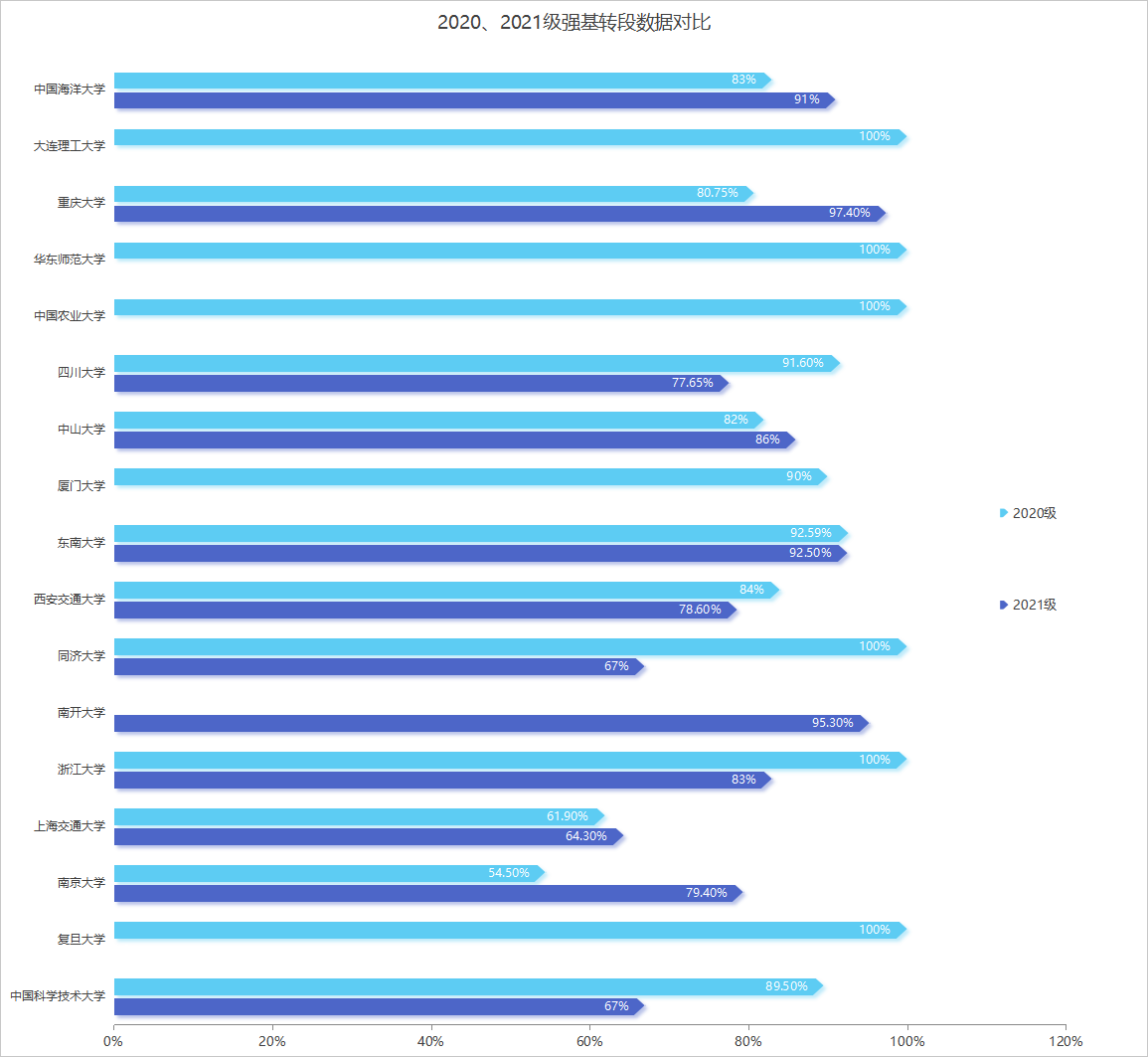

下图为部分院校2020级-2021级强基转段数据对比

点击图片放大查看完整数据

可以看出,像中国海洋大学、重庆大学、中山大学、上海交通大学、南京大学等高校2021级强基转段率均超过首届2020年,可见转段条件有所放宽;像四川大学、东南大学、西安交通大学、同济大学、浙江大学、中国科学技术大学等转段率均有所下降,尤其是大连理工、华东师范、中国农业、同济、浙大、复旦在首届转段率100%的情况下,在第二年转段政策均呈逐渐收紧趋势。

目前仅有两届转段数据参考,具有不确定性,未来各高校培养转段政策趋于成熟之后,转段专业及转段率或许会将更加稳定。

来源:齐鲁家长圈团队、自主选拔在线

![]() 欢迎访问山东招生教育网官方网站!

欢迎访问山东招生教育网官方网站!![]() 欢迎访问山东招生教育网官方网站!

欢迎访问山东招生教育网官方网站!